トピックス

- 明日12月20日のフリマクリマは中止です。(2025-12-19 14:29:56)

- 2025年12月6日開催のかさでらピクニック「寺ゼミ」の募集期間を延長します。(2025-11-27 22:24:03)

- 5月17日(土)の笠寺フリマクリマは、雨予報のため中止します。(2025-05-15 19:35:12)

- 4/26大ナゴヤ大学 笠寺の街歩き参加者募集!(2025-03-27 09:32:57)

- 秋のカメ祭り、カメのペーパークラフト教室は中止(2024-10-24 13:10:20)

笠寺の地名の名前は、笠寺観音こと天林山笠覆寺の笠と寺に由来します。

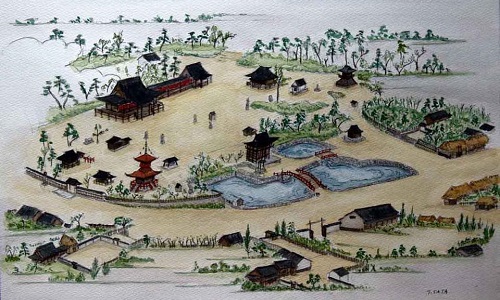

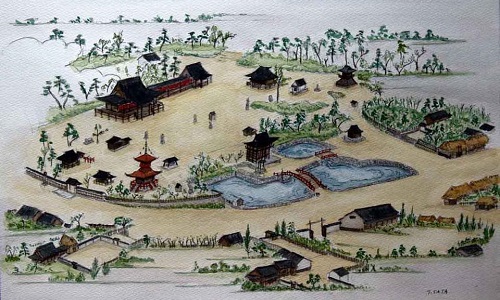

笠寺観音が誕生するまでは、松巨島(まつこじま)と呼ばれていました。天白川の河口「鳴海浜」と山崎川の河口「呼続浜」に挟まれ、伊勢湾に長く突き出た半島の上にあり、熱田神宮から眺めると大きな(巨)松の生えた島に見えたためと言われています。

海に面した台地に位置しているため、農耕が始まる遙か昔、2万年前の旧石器時代から人が住み続け、歴史を刻んできました。

大きなエポックは、奈良時代733年に笠寺観音の起源となる小松寺が建立されたこと、そして平安時代の玉照姫の逸話をきっかけに、寺の名前が天林山笠覆寺となり、笠寺観音が誕生したことです。

以来、この街は、笠寺観音とともに歩んできました。

鎌倉時代には鎌倉街道が、江戸時代には東海道が整備され、明治に入ってからは名鉄、名古屋市電が通り、商店街が形成されていきました。

そして、今、笠寺の新しい歴史を一緒に刻んでくれる人たちを求めています。

笠寺観音が誕生するまでは、松巨島(まつこじま)と呼ばれていました。天白川の河口「鳴海浜」と山崎川の河口「呼続浜」に挟まれ、伊勢湾に長く突き出た半島の上にあり、熱田神宮から眺めると大きな(巨)松の生えた島に見えたためと言われています。

海に面した台地に位置しているため、農耕が始まる遙か昔、2万年前の旧石器時代から人が住み続け、歴史を刻んできました。

大きなエポックは、奈良時代733年に笠寺観音の起源となる小松寺が建立されたこと、そして平安時代の玉照姫の逸話をきっかけに、寺の名前が天林山笠覆寺となり、笠寺観音が誕生したことです。

以来、この街は、笠寺観音とともに歩んできました。

鎌倉時代には鎌倉街道が、江戸時代には東海道が整備され、明治に入ってからは名鉄、名古屋市電が通り、商店街が形成されていきました。

そして、今、笠寺の新しい歴史を一緒に刻んでくれる人たちを求めています。